伏嶺徽劇:追逐最后的余音

京胡聲起,斷斷續續地彈拉出充滿歷史感的徽劇曲調。老人坐在木質堂屋中隨曲而唱,悠揚婉轉的嗓音似乎在哀嘆,又仿佛有種若斷若續、伏行千里的執著。

他吟唱的是績溪徽劇,據稱已有兩百多年的歷史。然而,這份歷史榮耀也成為背負,重重壓在以徽劇傳承為己任的邵新溪老先生身上。

我們第一次見到邵新溪老先生,是在古戲臺旁。老人家穿著樸素,像大多上了年紀的人一樣普通,唯獨一雙眼睛給人留下深刻印象,讓他看起來完全不像77歲高齡。

老人家背著手,一邊聊一邊帶我們走向伏嶺鎮中心小學。“后門是為暑假他們鄉村少年宮上下學開的”,老人回頭看看我們,“帶你們從前面進。”中心小學地處整個伏嶺村的上門位置,是村里唯一的學校,也是國家級非遺徽劇傳習基地的所在地。

邵新溪將我們引到一間大的空教室,“這里學生越來越少了,稍微有點條件的,家長都把小孩送到縣城里去讀書。我們這里徽劇班的孩子,現在也就十幾個,不到二十個。”視線隨著聲音飄向窗外。

“徽劇,在這里,已經是名存實亡。”

國家級非遺徽劇傳習基地——伏嶺鎮中心小學

伏嶺戲臺

作為徽劇的起源和最后的活態傳承“基地”,安徽省績溪縣伏嶺鎮真正會唱徽劇和從事于徽劇傳承的老藝人不到五位,其中最年輕的一位也已經六十多歲。在談及伏嶺徽劇的未來時,傳承人之一的邵千峰說道:“如果我們這代人去世了,伏嶺徽劇可能也就滅亡了。”

伏嶺戲臺是伏嶺政府和村民共同修繕保存的一座老戲臺,它不僅見證了伏嶺徽劇文化百年的興衰,同時也代表著伏嶺人民對徽劇文化的熱愛和對歷史的傳承。被再三翻新的古戲臺總是顯得有些陌生,但是明亮顏色覆蓋的泥磚下還是有人能記起它的過往滄桑。對于被伏嶺山水養育的村民們來說,古戲臺似乎是一個承載了美好回憶的場所。

伏嶺古戲臺

“我小的時候這里氛圍非常高(好),我們這個地方有個特色——家家戶戶都有一個專門來看戲的凳子,叫看戲凳。那個時候每次演戲都會有很多人從別的村、甚至從很遠的地方趕來我們這邊看戲,看戲的人特別多,站在那個地方來看,吃不消,你就要凳子坐,一般的凳子,前面人站起來,你坐著就看不到,所以看戲凳子就要這么高,這么高前面人就遮不住你了,那么后面的人也在這里,后面的凳子又要高一點”徽劇老藝人邵新溪說到。老人記憶中的場面鑼鼓喧天、人頭攢動熱鬧無比,然而如今的古戲臺卻如在昭告在著徽劇落寞寂寥的命運,如果沒有見證者的講述人們很難把眼前清冷的建筑與老人回憶中的繁榮聯系在一起。

古戲臺對面是傍河的小路,河邊有一排院子,悠揚清脆的童聲戲腔從院子里傳出,稚嫩而又堅定有力。小小的身形坐出大人板正的坐姿,兩膝分開,兩手規規矩矩地放在膝蓋上,好像戲文里所說的“青天大老爺”。看到我們,學唱徽劇的孩子好像有些緊張,但還是保持著端正的坐姿。“我們這兒徽劇就是小孩子表演唱的。我想等我老了再回來教下一代,讓徽劇能一直傳承下去。”邵陽語氣堅定,全然不像一個十歲的孩子。

徽劇童子班學員:邵陽

歷史上的伏嶺人丁興旺、能人輩出,曾是古徽州著名的千灶萬丁之地。如今走過伏嶺充滿文化底蘊的街道,入眼卻只有老年人和小孩子。在中國經濟快速發展、城市化進程日益加快的今天,年輕勞動力的流失在農村早已是司空見慣,但在作為徽劇之鄉的伏嶺,這種流失還帶來一個更大的問題——優秀文化無人傳承。

邵陽在伏嶺鎮中心小學上學,是目前徽劇童子班的主唱之一。作為在伏嶺村長大的孩子,住在古戲臺旁的他小時候經常看徽劇演出,便滋生了對徽劇的興趣與熱愛。秋天,他將升上五年級,在童子班也就剩下最后一年的學習時間。小學畢業后,他大概率會去縣城或條件更好的城市里讀初中,他會離開伏嶺村,就像那些年輕人一樣。

正如邵新溪老先生所說:“事實不一定跟著愿望走”,在他看來邵陽的想法也并不成熟。未來無法預知,沒有人知道伏嶺徽劇的搶救性傳承能堅持多久。然而,至少這一刻,是少年最純粹的心愿,也代表著老藝人們的努力沒有白費。出身伏嶺的孩子,有著對家鄉徽劇的真摯感情。

據邵千峰回憶,曾經的三十歲值年活動極受重視。當年需要“做三十歲”的人們會提前很久聯系老藝人排戲,從臘八開始在祠堂搭臺唱戲,正月十四正式演出,再唱到正月十八才算結束。每到此時,來看戲的除了伏嶺和附近的村民,也不乏從遠處慕名而來的戲迷。而如今傳承問題愈發嚴峻,三十值年能排出一場戲都變得很不容易,因大多數人都外出務工,排出來的戲也只能演一晚且初七之前就結束。沒有擂臺、沒有比拼、更沒有往日的人山人海,曾經老人們用過的看戲凳早已不見蹤影,或許它們正安靜的躺在某一處角落,被歲月的灰塵掩蓋、消逝。如今的徽劇對伏嶺來說更多的不是娛樂,而是變成了單純的文化傳承。然而,就是這種零星的傳承,也面臨著眾多的困難。

隨著大眾媒介的發展,娛樂方式的多元化,徽劇戲迷越來越少。“鑼鼓響,腳板癢”也成為了只存在于記憶之中的場面。老藝人記憶中的古戲臺,已然不復往昔的熱鬧,它依然矗立在伏嶺鎮中心小學旁邊,作為伏嶺徽劇僅剩的舞臺、傳承的某種載體和見證者而存在著,但或許它和伏嶺徽劇的命運一樣,也只能是存在著。

“三十值年”

“我們這邊的人啊,稍微年長之后就會外出闖蕩。”徽劇老藝人邵灶模說。

浸潤在徽文化中的伏嶺歷史上人口密集,“七山一水一分田、一分道路和莊園”,山麓環繞、田地貧瘠迫使伏嶺人十三四歲就要離開家鄉出去闖蕩。“前世不修,生在徽州,十三四歲,往外一丟。”徽州的這句俗語從明清時期一直流傳至今。當然,收不了幾粒米的土地已經不再是“丟出去”的主要原因。

所以在伏嶺自古以來都是暫時沒被“丟出去”的孩子來演徽劇,大多是年齡在十四歲以下的童子。而“做三十”的戲臺往往是童子們初接觸徽劇的地方。

或許是在徽文化的影響下,濃厚的宗族情結、鄉孝理念是伏嶺人與家鄉脫不開的一個重要紐帶。尤其是一到三十歲,伏嶺村的邵姓男子全部要回村“做三十”。每年正月初,祠堂內外,戲臺上下,白天舞犭回游燈,晚上打擂演戲,熙熙攘攘,人頭攢動。

“我們伏嶺的徽劇之所以能傳承到現在,主要就是因為這個‘做三十歲’的傳統。”邵灶模說。在每年春節,伏嶺年滿三十周歲的人,當地也叫做“值年的人”,需要辦一場“舞犭回”,包括游燈、舞獅、唱徽劇等,這是伏嶺的春節晚會。“舞犭回”是伏嶺村創造的特有名詞,起源于鎮邪除惡。這個“三十值年”幾乎是所有伏嶺人認同徽劇能夠不被“滅掉”的重要原因。

過去伏嶺村演徽劇一般從正月十四開始連演三晚戲,由邵氏的上中下三個支派輪流打擂臺演徽劇,節目豐富,演出精彩,十里八村的人都來看,很多人甚至根本擠不進場子。“這幾天,伏嶺村成了集市,街上行人往來不絕,小販攤子很多。”邵茂深在《伏嶺舞犭回》一書中描述到。

徽劇的戲文大部分是藝人間口口相傳留下來的,做農活空閑時候跟徽劇老藝人們“唱兩句”,田間地頭變成了學唱徽劇的最佳場所,也是老藝人們最熱淚盈眶的有關徽劇的回憶。

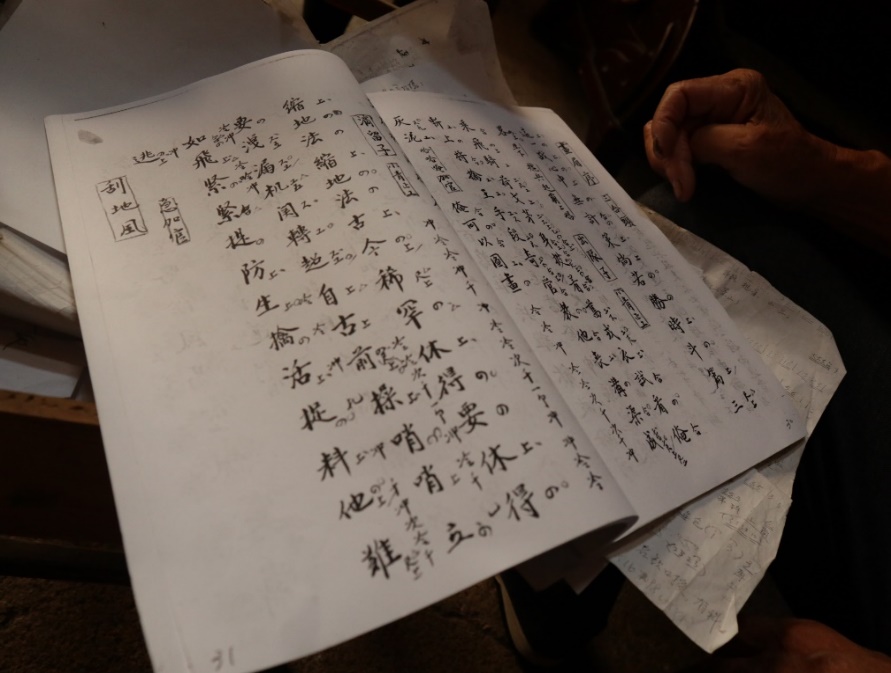

在邵新溪老先生的家中,我們見到了一些徽劇的曲譜劇本,都是手抄或者復印本。“我們這已經沒有啥原件了。絕大多都失傳了。”邵新溪語氣中滿是可惜,徽劇的文本資料因年久失傳,很多現在的劇本都是老藝人根據演出經驗和記憶整理成的,而傳承又面臨后繼無人。

“前面二人慢走~”邵昌厚在第一次喊邵新溪無果后用徽戲的調子大聲唱到。

“唉呀~”熟悉的調子跑進耳朵后邵新溪立馬對唱,前面的呼喊仿佛成了一種選擇性失聽。

二人相視一笑。

在“舞犭回”文化下出生與成長的村民,“做三十”已是他們深入骨髓的基因。在沒有電影電視的日子,“唱徽劇”是他們別樣的快樂。

可是那個“天天圍著戲轉”的氛圍早就開始消失了,對徽劇的遺忘也早就開始了。甚至是早在老藝人們年輕的時候就開始了,他們能記起的或許只是在農田里隨風吹進耳的一些徽劇老調,能做到的也只是盡其所能。“我們在這里傳承,其實有一部分已經失傳了。我們所傳遞的就是我們自己懂的這一點。”人不斷的在老,徽劇不斷的在被遺忘。隨著60年代一些徽劇老藝人的離世,用工尺譜記錄的徽劇戲本沒有人再能翻譯演奏出來,被大力提倡的簡譜以破竹之勢完全取代了工尺譜。取代的同時,一些獨屬于徽劇的韻味也消失了。刻在那些人們心中的“做三十”的韻味也消失了。

用工尺譜記錄的徽劇戲本

但最終還是有人感受到了這種危機。2001年,為了挽救“演不下去的徽劇”,伏嶺小學正式成立徽劇童子班。可是,昔日看工尺譜演奏出的徽劇沒有哪個童子再能聽到了。原先曲目繁多的伏嶺徽劇,也就只剩下現在老藝人們曾經在農田耳濡目染的一些徽劇“皮毛”,拿得出手、有戲本的也就只剩下《龍虎斗》和《水淹七軍》兩個劇目。

這種以接力方式進行傳承的徽劇,在經歷時代對它的重創后,它幾乎無力抵抗。在未來,還有人能夠現場(演繹)徽劇嗎?“三十值年”的舞臺上還有徽劇的身影嗎?

“徽劇童子班目前只能起到一種叫宣誓的作用,大家都知道伏嶺這個徽劇還在,它就只能起到這么一點作用。他實際上傳承是特別特別少的,很可憐的。”伏嶺小學校長邵宗惠絲毫不隱瞞他對現存徽劇童子班的看法。

“家鄉的水土養育了我,我不能忘記家鄉啊!”邵宗惠是典型的被鄉愁羈絆的伏嶺人。他是土生土長的伏嶺邵氏子孫,同時也是伏嶺傳承徽劇的重要人物。他于2014年上任伏嶺小學校長,是接任童子班的第四任校長,也“是最支持(童子班)的”老藝人們說起童子班總是三句不離邵宗惠。

“因為我這個基因里面就有啊,祖先這邊的東西一定要留下傳承,所以我覺得有這個積極性有這個動力。”但他也清楚的知道錢和人的缺乏是橫在他面前的兩座大山,或許是邵氏子孫的血脈牽連,或許是為了留存在記憶中的那抹徽劇,“不管他多難,我始終都要辦。”

原伏嶺小學校長邵宗惠

他也曾經竭力想把徽劇以及徽劇童子班真正維持下來,開辦課程、爭取經費、外出展演,這些在他的努力下都做到了。可是帶不來任何利潤的“徽劇傳承”只是在被有限的非遺資金艱難拖拽著,老藝人們接二連三的去世,現在的童子們又有多少能留在村里學徽劇。對于伏嶺徽劇來說邵宗惠已經使盡全力在搶救徽劇了,個體的力量即便不可或缺但又微不足道。

“這個徽劇消亡的時間表啊,倒計時更近了。”邵宗惠說。這一點他看的比所有人都清楚。

他校長在任的那兩年是伏嶺徽劇童子班最紅火的時候。伏嶺徽劇坐著高鐵進京演出,王小丫來伏嶺小學采訪,“那邊鑼鼓響了,王小丫就趕緊跑過去。”談起做出的成績時邵宗惠笑了起來。

談到徽劇童子班在繼任校長手中的發展,邵宗惠認為“還不錯”,但實際上徽劇童子班上課時間已經由一個半小時壓縮為四十分鐘。這個回答在拋開禮貌性的辭令式應對以外,更多的還是因為“這個童子班,你感覺越辦越明白,它很難存續了。”

只要存在就夠的童子班,他們都還沒放棄。

“最大的心愿”

伏嶺村從前的村民基本上以務農為生,一直都在村里生活,老藝人們邊干農活邊唱徽劇,時不時還扮下身段,小孩子們在一旁蹲著看著,玩鬧學樣。

那時,徽劇就像是另一種語言,融入在他們的生活里。

如今,邵新溪老先生在村里唯一的童子班中任教,作為省級非物質文化遺產代表性傳承人,已經77歲高齡的邵新溪還堅守在教授徽劇的一線,擔起了主教童子班的孩子們“唱”的職責,支撐他的是熱愛與責任。“對我來說,一個是從小就愛好這個(徽劇),另外一個就是我想既然政府和學校里面有這個通知,聘請我去教,我就義不容辭。因為我們是徽劇的發源地,我們必須得有義務有責任把它傳承下去。在我還能夠教得動的時候,就要義不容辭去。”

國家級非遺徽劇傳習基地,就是伏嶺鎮中心小學所辦的徽劇童子班。和我們想象中的“基地”不同,童子班的設置或許只能稱得上是“微型”徽劇興趣班。每周一次課,時間大約在四十分鐘到一小時。“徽劇不是一朝一夕能學入門的,要經過很多年沉淀的。”邵新溪反復強調著,“那一招一式,比方說甩水袖、翻跟斗,都是要十幾年才能出效果的。”

童子班是由小學里二到五年級自愿報名學習徽劇的孩子們組成,六年級由于是小學畢業班,學生都要將全身心放在學習和備考上,家長更不會允許“本末倒置”。童子班的教學以排演經典劇目的片段為主,一學期下來能排成一個片段就是比較理想的成果了。“真正一出完整的戲排下來得要兩年,現在根本沒這種條件和時間啊。”一場完整的劇目,有幾十個甚至更多的角色,然而,目前的童子班只有15個人,甚至整個小學也不到一百人,角色人數分配上就已經注定沒法呈現完整劇情。

對邵新溪來說,他并不奢求徽劇能有多大多好的傳承發展前景,因為現實已經無力改變。“現在畢竟客觀的情況是這樣,你主觀再去努力,只能是好一點,但是客觀規律真是無法去改變。”

邵新溪在拉胡琴

安徽省徽京劇團會到伏嶺村的童子班來招生,有時候看中了好苗子,但學生的家長不給去。“一般來講,家長不希望孩子去唱戲的。孩子們年齡小又不懂事。現在我們是盡我們的力量把這個戲劇這么一代一代傳下去,希望我們傳承的小孩子將來喜歡這個徽劇,也以身作則把徽劇再傳下去,這樣就行了。就是希望(徽劇)不要滅亡。這是最大的心愿。”邵陽的堅定已經是老藝人們最后的希望。

他代表著最后的余音里微弱的希望,像風雨中搖曳卻不滅的火光,照亮徽劇艱難傳承的未來。

邵新溪多次提到,伏嶺村里懂點徽劇的或者有興趣的基本都是六十五歲以上的老人了。即便在國家政府的資金扶持下,徽劇還是日漸一日地衰敗。

老先生又介紹說,績溪縣文化館和相關團隊今年有意做有關徽劇的慕課項目,請他幫助錄課。當他了解到慕課平臺有利于更多年輕人了解徽劇,將徽劇推廣出去后,一連說了三聲“好”,喜悅溢于言表。

老藝人中,如今已經年過八旬的邵滿娟是年紀最大的,她一直拖著病體堅持任教,今年放了暑假才前往合肥市住院養病。“她身體一直不大好,而且年紀這么大了,應該后面可能不怎么會過來教了吧。”邵新溪也和我們談到了這位五位任教的傳承人中唯一的女性。“所以我現在最擔心的是沒有后繼的人。比如講現在教旦角的(女性角色)就沒有人教了。像我們做女的動作還做不好。”

老藝人們并不是專業科班出身,客觀來說他們在徽劇方面也不是樣樣都精通,他們只是想把自己心中那一方徽劇僅剩的瑰寶——他們熱愛的土地上寶貴的文化,盡可能多的傳下去,而對于自己沒能力的,卻只能一點一點看著實際活態傳承下去的東西越來越少。

“我們在這里傳承,其實有一部分已經失傳了。我們所傳遞的就是我們自己懂的這一點東西。”

熱愛與遺憾

有些巧合,邵新溪家對門,住的是邵灶模。這兩位邵姓老藝人,可能是之后伏嶺徽劇童子班唯二的主心骨了。邵灶模今年六十五歲,是童子班成立之初,被邀請來做指導老師的五位徽劇老藝人中年紀最小的。他嗓音條件不怎么適合唱,不過吹得一手好長笛,而長笛是非常重要的徽劇表演伴奏元素。邵灶模在童子班中主要負責一些組織工作,組織孩子們排戲,偶爾會替邵新溪代一節課。

作為伏嶺村里最年輕的老藝人,邵灶模身上的擔子不可謂不重。

最年輕的老藝人:邵灶模

“辦童子班是需要投入很多資金的,開支比較大,而且這種文化傳承性的東西,資金一旦投入進去是沒有回籠的,再加上現在生源越來越少,我覺得能不能繼續把童子班繼續辦下去這個問題已經很嚴峻了。”談到童子班的未來,邵灶模展現了同樣的憂慮,但更多的,還是堅定。“只要學校這個童子班一直搞下去,我就會一直在童子班教下去。關鍵是學校要能夠一直搞下去,現在我主要就是擔心童子班會辦不下去。”

“了解徽劇啊,給你們介紹個人,叫邵千峰。”

而當我們找到邵千峰時,他卻連連推辭“我對這個沒啥好說,我不搞這個了。你們去找邵灶模吧。”

從伏嶺村中門山路旁的橋洞進去,沿著小路往下走,在一間傳統的民居中,我們見到了邵千峰和他的妻子。剛見面,提到徽劇,邵千峰并沒有想象中的熱忱,看得出,他并不愿意多提,甚至有些回避這個話題。

邵千峰是伏嶺鎮中心小學徽劇童子班最初任教的五位老藝人之一,在村中也有一定名聲,但近幾年,因身體原因,無法繼續再任教一線。談到如今的童子班傳承,邵千峰說出了自己的心里話:“好不容易才把孩子們從一點都不會教到會一些,就停止繼續學習,我認為這樣是傳不下去的。”

在得知我們希望讓更多的人了解徽劇后,邵千峰主動提出帶我們去參觀村里的徽劇博物館。

“走走走,不麻煩。”那時候,老人突然興致高了。邵千峰的妻子大聲勸阻了幾句,邵千峰擺擺手,和她說了兩句便先行出門了。老人家在心底埋藏許久的熱愛似乎藏不住了。跟隨著他的腳步,我們穿過小巷,踏過青苔。村里現居人口不多,而且大多數都是留守老人,這讓伏嶺村如一顆漸漸蒙塵的徽劇明珠,失去了往日的活力。路過的徽茶展示館、家訓館,雖都年久無人,但還依稀可見這座村落百年歷史文化的底蘊。

“這一路上,你們有看見幾個年輕人?”路上,邵千峰語氣里的痛惜無奈已經藏不住,“如果我們村里現在還有年輕人愿意學,那我們幾位老藝人,就可以集中精力教他們,傳承給他們,再讓他們繼續往后傳,關鍵是現在沒有這么一批年輕人。”

掌管博物館鑰匙的人,是個村里的剃頭師傅。粉墻黛瓦,墨暈斑駁。然而,“博物館”,卻不像個博物館。青苔遍地,蒼蠅盤旋在院中雜草叢,玻璃展柜上滿是灰塵與污垢。展柜里多是清朝和民國時期的戲服、盔頭、面具等,戲服掉色嚴重,不大看得出原本的艷麗奪目與精美繡工。

伏嶺徽劇博物館展示品

“我們把戲服送到蘇州那邊,蘇州繡娘都說復制不出來了,那種繡工技術沒有了。”邵千峰的目光一直放在一件戲服上,“這件,我是最后一個穿過它的人。”

邵千峰介紹戲服

回到家中,老人本是在翻找著要介紹給我們看的曲譜劇本子,在沒有任何預兆下,哼唱聲起。雖然氣息不足的斷音轉音連外行人也聽得出,卻忍不住熱淚盈眶。“哎呀,我獻丑了,我這心臟啊弄得我現在氣不夠,唱戲這個中氣要很足的,我這氣不行。”

邵千峰拿著譜子吟唱

身體支撐不了徽劇的繼續傳唱,心底里,卻從沒放下過那份熱愛與遺憾。

(作者:上海大學新聞傳播學院 徐凌瑋 栗奕萱 蘇比努爾·肉孜 指導老師:洪長暉)

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量